Die erste Paneel der Darmstädter Zeit beinhaltet Leuschners Zeit vor und am Anfang des Ersten Weltkriegs. Bis 1910 dauert die Zeit des Wandergesellen Leuschner und endet mit dem Studium der Bildhauerei (Grundsemester) in Nürnberg. Im Frühjahr 1910, nach der Geburt seines Sohnes Wilhelm bricht der das Studium ab und findet Arbeit in der Hofmöbelfabrik Glückert in Darmstadt. Eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit verbindet er mit gewerkschaftspolitischem Engagement.

Nach seiner Heirat im September 1911, arbeitet Wilhelm Leuschner in der Hofmöbelfabrik Julius Glückert. Mit den dort beschäftigten Bildhauerkollegen macht er gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth in diesen Vorkriegsjahren zahlreiche Sonntagsausflüge von Darmstadt in den nahen Odenwald. Alle gemein-sam waren sie in der Gewerkschaft der Holzbildhauer organisiert und verbanden damit Arbeit und Freizeit. Wilhelm war ihr Vorsitzender und Organisator der Geselligkeit und unterhielt sie mit seinem Mandolinenspiel. Links im Bild Wilhelm Leuschner, seiner Frau Elisabeth, seine Schwägerin und sein Schwager Franz (v.r.n.l. um 1916)

Links ein Bild aus der Holzbildhauerwerkstatt der Firma Glückert in der Darmstädter Bleichstraße 32. Der Firmeninhaber Julius Glückert war mit seinen Holzbildhauernan der Ausstattungvieler Jugendstilvillen auf der Mathildenhöhe in Darmstadt beteiligt. Seine Firma war Hoflieferant an den russischen Zarenhof und an das niederländische Königshaus. Im Haus Richard-Wagner-Weg 36 hat Wilhelm Leuschner gemeinsam mit dem Bildhauer Bernhard Pitro die Fenstergewände, die Tür zum Garten (Bild oben) und das Hausinnere mit Schnitzereien verziert. Die Arbeiten entstanden im Jahr 1911. Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe entstand 1901 und wurde bis 1914 in drei einander folgenden Ausstellungen mit Musterhäusern für Bürger, Künstler und Arbeiter bebaut. In den vier Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war Wilhelm Leuschner mit seinen Kollegen häufig auf der Mathildenhöhe beschäftigt. Das Bild aus der Werkstatt zeigt Schnitzereien für die Hausinnenausstattung.

Nach seinem Eintritt 1907 in Bayreuth in die Gewerkschaft trat er im April 1913 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Wahlkreis Darmstadt ein. Zur selben Zeit wurde er im Gewerkschaftskartell Darmstadt und Umgebung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Trotz seiner Jugend gehörte er damit zu den führenden Funktionären der Arbeiterbewegung in Südhessen. Zu Beginn der Ersten Weltkriegs am 1. August 1914 wurde Wilhelm Leuschner arbeitslos, da seine Firma alle Aufträge verlor. Da er nicht fronttauglich geschrieben war, musste er nicht zum Militär. Ab 1915 stellte die Firma Glückert auf Zulieferarbeiten für das Heer um, und fertigte Sattlerarbeiten für Soldatentornister. Diese Arbeiten wurden als kriegswichtig klassifiziert und Wilhelm hätte bis Kriegsende vom Dienst freigestellt werden können. Im Oktober 1916 wird er ohne seine Gegenwehr zum Militär eingezogen und kommt an die Front in Weißrussland. Das linke Bild zeigt ihn 1917 bereits an der Front in Frankreich. Nahe Verdun ist er in einem Lichtmesstrupp (rechtes Bild) bis Kriegsende eingesetzt. In seinen Kriegsaufzeichnungen, die er in den zwei Jahren seines Fronteinsatzes führt, entwickelt er sich mehr und mehr zum Kriegsgegner. Anfang November 1918 wird er von seinen Kameraden zum Soldatenrat gewählt und führt sie zurück in die Heimat.

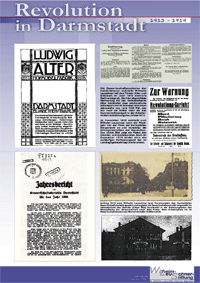

Als Gewerkschaftsvertreter der Holzbildhauer schließt Wilhelm Leuschner mit den Firmen Alter und Glückert im Jahr 1913 mehrere Tarifverträge ab. Der hier abgebildete Tarifvertrag mit der Hofmöbelfabrik Alter beinhaltet eine wöchentliche Arbeitszeit von 53 Stunden und einen Jahreslohn von rund 1550 RM, das war rund ein Drittel mehr als das Durchschnittsentgelt in der Arbeiterrentenversicherung des Jahres 1913. Im November 1918 schließt sich Wilhelm Leuschner nach der Rückkehr von der Front der Darmstädter Bürgerwehr an und verteidigt die Errungenschaften der Revolution. Das rechte Bild zeigt ein Plakat des Arbeiter- und Soldatenrates. Noch im Dezember 1918 bildet sich ein vorläufiger Verfassungsrat der im Landtagsgebäude tagt (siehe unten)

Anfang 1919 wird Wilhelm Leuschner zum Vorsitzenden des Darmstädter Gewerkschaftskartells gewählt und zugleich als Gewerkschaftssekretär eingestellt. Im Jahresbericht des Kartells (linkes Bild) beschreibt er die Schwierigkeiten des Neuaufbaus der Gewerkschaft nach dem Krieg. Sein Arbeitsplatz ist im Gewerkschaftshaus in der

Bismarckstraße 19 (Bild unten).

Wilhelm Leuschner setzt sich als Gewerkschaftssekretär für die Bildung der Arbeiter ein und ist unter den Gründern der Darmstädter Volkshochschule, die am 2. November 1919 eröffnet wird. Der Handzettel von 1920 (oben links) zeigt Leuschners Engagement für die Volksbildung. Im Sommer desselben Jahres tritt das Betriebsrätegesetz in Kraft. Das Programm (oben rechts) wird vom Kartellvorsitzenden Leuschner initiiert, der ebenfalls eigene Kurse abhält. Die Bildungs- und Jugendarbeit ist Leuschner trotz vielfältiger Verpflichtungen als hauptamtlicher Gewerkschafter ein besonderes Anliegen. Entsprechend der Programmatik der deutschen Arbeiterbewegung ist er ein Verfechter der gesellschaftlichen Emanzipation des arbeitenden Volkes durch Bildung. Erst diese schafft die Grundlagen für eine demokratische Gesellschaft. Sein Engagement in der Jugendarbeit zeigt er in seiner Rolle als hessischer Landesarbeiterjugendsekretär, die er neben dem Gewerkschaftsvorsitz ausfüllt. Die Bilder links und unten zeigen den Jugendtag 1921 in Bad Vilbel bei Frankfurt.

Die Entstehung der bedeutendsten deutschen Literaturauszeichnung, der Georg-Büchner-Preis, ist ebenfalls mit der Person Leuschners verbunden. Das Bild unten links zeigt die Gründungsurkunde von 1923. Seine Verbundenheit mit der beruflichen Bildung zeigte er mit der Organisation des Darmstädter „Fest der Arbeit“ im Sommer 1925, von dem in seinem Nachlass mehr als hundert Bilder überliefert sind. Dieses Fest war in den 1920er Jahren eine Darmstädter Institution. (Bild unten rechts)

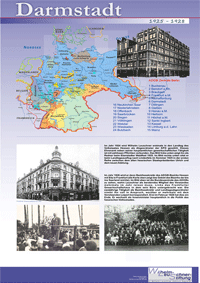

Im Jahr 1924 wird Wilhelm Leuschner erstmals in den Landtag des Volkstaates Hessen als Abgeordneter der SPD gewählt. Dieses Ehrenamt neben seiner hauptamtlichen gewerkschaftlichen Tätigkeit ist mit zahllosen Pflichten verbunden. Das Bild links unten zeigt ihn als Redner beim Eberstadter Waldfest 1925. Im Bild rechts unten sitzt er beim Landtagsausflug nach Lindenfels im Sommer 1925 in der ersten Reihe zwischen dem alten hessischen Staatspräsidenten Ulrich und dem neuen Adelung. Im Jahr 1926 wird er dann Bezirkssekretär des ADGB-Bezirks Hessen mit Sitz in Frankfurt (die Karte oben zeigt das Gebiet des Bezirks der bis ins Saarland reichte). Im Bild oben ist die Bundeszentrale des ADGBs zu sehen, wohin Leuschner als beratendes Mitglied des Vorstandes mehrmals im Jahr reisen muss . Links das Frankfurter Gewerkschaftshaus in dem sein Büro untergebracht war. Die zweijährige Tätigkeit als Bezirkssekretär und Landtagsabgeordneter nimmt ihn voll in Anspruch, worüber er mehrmals mit dem Vorsitzenden Leipart korrespondiert. Erst im Februar 1928 hat dies ein Ende. Er wechselt als Innenminister hauptamtlich in die Politik des hessischen Volksstaates.

Wilhelm Leuschner war im so genannten Ruhrkampf gegen die französische Besatzung im Rheinland bereits als Vertrauensperson der freien Gewerkschaften hervorgetreten und verhandelte mit der französischen Besatzungsmacht, (Bild oben links und rechts). Die Landkarte des hessischen Staatsgebietes zeigt Rheinhessen dessen Zentrum Mainz bildete (Bild oben rechts). Durch seine im Ersten Weltkrieg erworbenen Französischkenntnisse konnte er mit dem französischen Militär immer wieder Verhandlungserfolge erzielen, um die soziale Lage der Bevölkerung zu verbessern. Am 14. Februar 1928 wird er zum hessischen Innenminister ernannt und ist damit Chef der hessischen Polizei. Bild rechts zeigt ihn 1928 mit der Polizeiführung bei einem Manöver am 28. August. Das Bild darunter zeigt ihn nach der Landung eines Luftschiffs auf dem Flugplatz Griesheim am 4. August 1930. In den fünf Jahren seiner Tätigkeit als hessischer Innenminister reformierte Wilhelm Leuschner das hessische Polizeiwesen und setzte eine demokratische Kommunalverfassung im Volksstaat politisch durch. Besonderes politisches Aufsehen erregte er mit einem Artikel in der Frankfurter Zeitung im Januar 1930. Unter dem Titel „Die Brücke zum Einheitsstaat“ forderte er eine Reichsreform, die die zersplitterten deutschen Länder in 12 Reichsländer neu gliedern sollte(Bild links). Als Innenminister des Volksstaates Hessen war er zugleich im Kabinett der „Verfassungsminister“, der sowohl die hessische als auch die Weimarer Reichsverfassung zu schützen hatte. Am 11. August 1929 erschien von Wilhelm Leuschner eine Würdigung der Weimarer Verfassung.

(Bild rechts). Sein Fazit lautete: „Aus der politischen Demokratie muss die soziale Demokratie werden.“ Dieser Grundsatz bestimmte sein gesamtes politisches Handeln in seiner Amtszeit als Innenminister.

Mit dem Erstarken der Nationalsozialisten in der Weltwirtschaftskrise 1929 wird Wilhelm Leuschner als hessischer Innenminister zum erbitterten Gegner der Nazibewegung. Das Bild oben links zeigt ihn bei einer Wahlversammlung mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Darmstadt Ende der 1920er Jahre. Das Bild rechts oben zeigt ihn mit dem hessischen Staatspräsidenten Bernhard Adelung (2.v.r.) beim Eintrag in das Eiserne Buch im Büro der Eisernen Front in der Darmstädter Neckarstraße. Bild links zeigt Leuschner bei einer Massenversammlung des Reichsbanners als Redner am Darmstädter Paradeplatz vermutlich am 16. November 1930. Die beiden Bilder unten zeigen die Pläne der Nationalsozialisten in Hessen im so genannten „Boxheimer Dokument“. Nachdem die Nationalsozialisten im hessischen Landtag bei den Wahlen im November 1931 stärkste Fraktion wurden, aber keine Regierung bilden konnten, waren Wilhelm Leuschner und die hessische Staatsregierung geschäftsführend im Amt. Sein Kampf gegen die Nazis erreichte den Höhepunkt mit der Veröffentlichung des „Boxheimer Dokuments“ und seiner Pressekampagne durch den Pressechef Carlo Mierendorff. Sein Versuch Adolf Hitler wegen Landesverrats vor das Reichsgericht zu bringen scheiterte im Oktober 1932. Der Reichsstaatsanwalt stellte die Ermittlungen ein. Bild rechts zeigt das am 6. März 1933 von den Nazis besetzte Gewerkschaftshaus in der Darmstädter Bismarckstraße 19