Onlineausstellung

Die Zeit in Berlin 1933 bis 1944 Verfolgung und Widerstand

Wilhelm Leuschner ist als hessischer Innenminister ein erbitterter Gegner der Nationalsozialisten. Im Januar 1933 wird er in den Bundesvorstand des ADGB gewählt und repräsentiert diesen im Internationalen Arbeitsamt in Genf (als Folge des I. Weltkriegs 1919 gegründet). Zur Zeit der Machtübertragung an Hitler am 30. Januar 1933 ist Leuschner in Genf, bei einer Arbeitszeitkonferenz. Anfang Februar 1933 wird er nach Darmstadt in die geschäftsführende Regierung der Weimarer Koalition zurückgerufen. Der Nazi - Reichsinnenminister Wilhelm Frick übt Druck auf die Regierung des Volksstaates Hessen aus, Leuschner als Innenminister zu entlassen. Am 26. Februar 1933 tritt er mit Wirkung zum 1. April 1933, auch wegen mangelnder Unterstützung der SPD-Fraktion, als Innenminister zurück. Zur Reichstagswahl am 5. März 1933 ist er für die SPD Wahlredner und fordert alle Demokraten auf: „Jeder bleibe an seinem Platz und verteidige die Republik“. Am 6. März wird sein Ministerium am Darmstädter Luisenplatz von der SA besetzt und die Wohnungen des Staatspräsidenten Adelung und des Innenministers Leuschner werdenvon SA-Banden durchsucht. Die Ausübung des Ministeramts ist zu diesem Zeitpunkt für Leuschner nicht mehr möglich und er zieht nach Berlin (die Familie holt er im Mai nach), um für den ADGB zu arbeiten. Im März und April 1933 knüpft er Kontakte zu den anderen weltanschaulich organisierten christlichen, liberalen und deutsch-nationalen Gewerkschaften, um eine Einheitsorganisation als Bollwerk gegen die Gleichschaltungspläne der Hitler-Regierung zu schaffen. Das Diskussionspapier des so genannten ‚Führerkreises der vereinten Gewerkschaften beinhaltet die Organisationsform und –ideologie dieser neuen, alle Arbeitenden umspannenden Einheitsorganisation der Arbeit. Er trifft sich mit Jakob Kaiser und Theodor Brauer, von den christlichen Gewerkschaften, Ernst Lemmer und Anton Erkelenz von den Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereinen und Max Habermann vom Deutsch-Nationalen Handlungsgehilfenverein. Das Dokument des Führerkreises ist einerseits Ausdruck des Anpassungskurses der deutschen Gewerkschaften an die NS-Machthaber, wie auch des sich regenden Widerstands gegen den NSTerror und der Gleichschaltung. Der 1. Mai wird vom NS-Regime zum ‚Tag der nationalen Arbeit' als Feiertag gesetzlich verankert und im Berliner Lustgarten tritt Hitler gemeinsam mit Hinderburg vor der ‚deutschen Jugend' auf. Anschließend wird auf dem Tempelhofer Feld bei einem Massenaufmarsch von mehr als hunderttausend Menschen in Uniformen der SA und des NS-Arbeitsdienstes von Hitler die Volksgemeinschaft beschworen. Diese soll den Klassenkampf überwinden und ‚Volksfeinde‘ ausgrenzen. Leuschner und Kaiser sind, trotz des Aufruf des ADGB an seine Mitglieder zur Teilnahme an den Kundgebungen zum 1. Mai, nicht dabei. Am 2. Mai 1933 werden die Gewerkschaftshäuser im ganzen Reich von der SA gestürmt und die führenden Funktionäre verhaftet. Leuschner wird mit dem ADGB-Vorstand im Haus an der Wallstraße in Berlin verhaftet und bis zum 5. Mai eingesperrt. Anschließend muss er mit dem zukünftigen Führer der ‚Deutschen Arbeitsfront' (DAF), Robert Ley, im Juni 1933 nach Genf und soll dort die NS-Herrschaft legitimieren. Er weigert sich und informiert die internationalen Gewerkschafter und Arbeitgebervertreter über das wahre Gesicht der NS-Herrschaft. Bei der Rückkehr nach Deutschland wird er verhaftet und der einjährige Leidensweg durch die Konzentrationslager beginnt.

Nach der Freilassung aus dem Konzentrationslager Lichtenburg trifft sich Wilhelm Leuschner mit ehemaligen A D G B - Gewerkschaftsfunktionären und mit Jakob Kaiser von den christlichen Gewerkschaften im Berliner Cafe Kranzler. Sie besprechen die Pläne des Widerstands und verabreden die Kontaktnahme

mit anderen Widerstandsgruppen aus dem kirchlichen, bürgerlichen und militärischen Lager. Leuschner kommt als ehemaliger Innenminister die Schlüsselrolle zu, diese Kontaktezu knüpfen. Neben dem Aufbau von Widerstandszellen gegen das Naziregime ist er damit beschäftigt, sich eine Existenzgrundlage aufzubauen, da ihm der hessische Nazi-Ministerpräsident Philip Jung im Juni 1933 seine Ministerpension gestrichen hatte. Leuschner und seine Familie mussten, wie der Brief seines Sohnes von 1934 zeigt, ohne jegliches Einkommen mit geliehenem Geld ihre Existenz sichern. Im Dezember 1936 gelingt es ihm, eine kleine Metallfabrik in der Eisenbahnstraße 5 in Berlin-Kreuzberg zu erwerben, die Eröffnungsbilanz zeigt ein Einlagevermögen von 5.200 Reichsmark. Mit diesem Anfangskapital, das er gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Bachmayer aufbringt, eröffnet er die Firma Leuba, in der er frühere Genossen aus der Arbeiterbewegung beschäftigt. Mit einem Patent von Ernst Schneppenhorst, der eine Metalllegierung entwickelte, produzierte er Bierschankutensilien. Der Vertrieb der Produkte führte ihn als Verkäufer seiner Erzeugnisse in viele ehemalige Gewerkschaftshäuser, die jetzt von der Deutschen Arbeitsfront beschlagnahmt waren. In dieser zweiten Phase des Widerstands gegen die Nationalsozialisten vor dem Weltkrieg gelang es ihm, in allen Reichsländern Untergrundgruppenvon gewerkschaftlichen Vertrauensleuten aufzubauen. Bis zum August 1939 hat er die Kontakte über Generaloberst Kurt Hammerstein-Equord zu den Militärs entwickelt. Die Militärs um Kurt von Hammerstein-Equord und Generaloberst Ludwig Beckwaren von Anfang an gegen Hitlers Kriegspläne und schmiedeten als Reichwehroffiziere bereits 1933 Umsturzpläne gegen das Hitlerregime. Als hessischer Innenminister hatte Wilhelm Leuschner schon in der Weimarer Republik Kontakt mit diesen Militärs, was ihm die Zusammenführung unterschiedlicher weltanschaulicher Lager des Widerstand erleichterte.

Die erste Paneel der Darmstädter Zeit beinhaltet Leuschners Zeit vor und am Anfang des Ersten Weltkriegs. Bis 1910 dauert die Zeit des Wandergesellen Leuschner und endet mit dem Studium der Bildhauerei (Grundsemester) in Nürnberg. Im Frühjahr 1910, nach der Geburt seines Sohnes Wilhelm bricht der das Studium ab und findet Arbeit in der Hofmöbelfabrik Glückert in Darmstadt. Eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit verbindet er mit gewerkschaftspolitischem Engagement.

Nach seiner Heirat im September 1911, arbeitet Wilhelm Leuschner in der Hofmöbelfabrik Julius Glückert. Mit den dort beschäftigten Bildhauerkollegen macht er gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth in diesen Vorkriegsjahren zahlreiche Sonntagsausflüge von Darmstadt in den nahen Odenwald. Alle gemein-sam waren sie in der Gewerkschaft der Holzbildhauer organisiert und verbanden damit Arbeit und Freizeit. Wilhelm war ihr Vorsitzender und Organisator der Geselligkeit und unterhielt sie mit seinem Mandolinenspiel. Links im Bild Wilhelm Leuschner, seiner Frau Elisabeth, seine Schwägerin und sein Schwager Franz (v.r.n.l. um 1916)

Links ein Bild aus der Holzbildhauerwerkstatt der Firma Glückert in der Darmstädter Bleichstraße 32. Der Firmeninhaber Julius Glückert war mit seinen Holzbildhauernan der Ausstattungvieler Jugendstilvillen auf der Mathildenhöhe in Darmstadt beteiligt. Seine Firma war Hoflieferant an den russischen Zarenhof und an das niederländische Königshaus. Im Haus Richard-Wagner-Weg 36 hat Wilhelm Leuschner gemeinsam mit dem Bildhauer Bernhard Pitro die Fenstergewände, die Tür zum Garten (Bild oben) und das Hausinnere mit Schnitzereien verziert. Die Arbeiten entstanden im Jahr 1911. Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe entstand 1901 und wurde bis 1914 in drei einander folgenden Ausstellungen mit Musterhäusern für Bürger, Künstler und Arbeiter bebaut. In den vier Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war Wilhelm Leuschner mit seinen Kollegen häufig auf der Mathildenhöhe beschäftigt. Das Bild aus der Werkstatt zeigt Schnitzereien für die Hausinnenausstattung.

Nach seinem Eintritt 1907 in Bayreuth in die Gewerkschaft trat er im April 1913 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Wahlkreis Darmstadt ein. Zur selben Zeit wurde er im Gewerkschaftskartell Darmstadt und Umgebung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Trotz seiner Jugend gehörte er damit zu den führenden Funktionären der Arbeiterbewegung in Südhessen. Zu Beginn der Ersten Weltkriegs am 1. August 1914 wurde Wilhelm Leuschner arbeitslos, da seine Firma alle Aufträge verlor. Da er nicht fronttauglich geschrieben war, musste er nicht zum Militär. Ab 1915 stellte die Firma Glückert auf Zulieferarbeiten für das Heer um, und fertigte Sattlerarbeiten für Soldatentornister. Diese Arbeiten wurden als kriegswichtig klassifiziert und Wilhelm hätte bis Kriegsende vom Dienst freigestellt werden können. Im Oktober 1916 wird er ohne seine Gegenwehr zum Militär eingezogen und kommt an die Front in Weißrussland. Das linke Bild zeigt ihn 1917 bereits an der Front in Frankreich. Nahe Verdun ist er in einem Lichtmesstrupp (rechtes Bild) bis Kriegsende eingesetzt. In seinen Kriegsaufzeichnungen, die er in den zwei Jahren seines Fronteinsatzes führt, entwickelt er sich mehr und mehr zum Kriegsgegner. Anfang November 1918 wird er von seinen Kameraden zum Soldatenrat gewählt und führt sie zurück in die Heimat.

Als Gewerkschaftsvertreter der Holzbildhauer schließt Wilhelm Leuschner mit den Firmen Alter und Glückert im Jahr 1913 mehrere Tarifverträge ab. Der hier abgebildete Tarifvertrag mit der Hofmöbelfabrik Alter beinhaltet eine wöchentliche Arbeitszeit von 53 Stunden und einen Jahreslohn von rund 1550 RM, das war rund ein Drittel mehr als das Durchschnittsentgelt in der Arbeiterrentenversicherung des Jahres 1913. Im November 1918 schließt sich Wilhelm Leuschner nach der Rückkehr von der Front der Darmstädter Bürgerwehr an und verteidigt die Errungenschaften der Revolution. Das rechte Bild zeigt ein Plakat des Arbeiter- und Soldatenrates. Noch im Dezember 1918 bildet sich ein vorläufiger Verfassungsrat der im Landtagsgebäude tagt (siehe unten)

Anfang 1919 wird Wilhelm Leuschner zum Vorsitzenden des Darmstädter Gewerkschaftskartells gewählt und zugleich als Gewerkschaftssekretär eingestellt. Im Jahresbericht des Kartells (linkes Bild) beschreibt er die Schwierigkeiten des Neuaufbaus der Gewerkschaft nach dem Krieg. Sein Arbeitsplatz ist im Gewerkschaftshaus in der

Bismarckstraße 19 (Bild unten).

Wilhelm Leuschner setzt sich als Gewerkschaftssekretär für die Bildung der Arbeiter ein und ist unter den Gründern der Darmstädter Volkshochschule, die am 2. November 1919 eröffnet wird. Der Handzettel von 1920 (oben links) zeigt Leuschners Engagement für die Volksbildung. Im Sommer desselben Jahres tritt das Betriebsrätegesetz in Kraft. Das Programm (oben rechts) wird vom Kartellvorsitzenden Leuschner initiiert, der ebenfalls eigene Kurse abhält. Die Bildungs- und Jugendarbeit ist Leuschner trotz vielfältiger Verpflichtungen als hauptamtlicher Gewerkschafter ein besonderes Anliegen. Entsprechend der Programmatik der deutschen Arbeiterbewegung ist er ein Verfechter der gesellschaftlichen Emanzipation des arbeitenden Volkes durch Bildung. Erst diese schafft die Grundlagen für eine demokratische Gesellschaft. Sein Engagement in der Jugendarbeit zeigt er in seiner Rolle als hessischer Landesarbeiterjugendsekretär, die er neben dem Gewerkschaftsvorsitz ausfüllt. Die Bilder links und unten zeigen den Jugendtag 1921 in Bad Vilbel bei Frankfurt.

Die Entstehung der bedeutendsten deutschen Literaturauszeichnung, der Georg-Büchner-Preis, ist ebenfalls mit der Person Leuschners verbunden. Das Bild unten links zeigt die Gründungsurkunde von 1923. Seine Verbundenheit mit der beruflichen Bildung zeigte er mit der Organisation des Darmstädter „Fest der Arbeit“ im Sommer 1925, von dem in seinem Nachlass mehr als hundert Bilder überliefert sind. Dieses Fest war in den 1920er Jahren eine Darmstädter Institution. (Bild unten rechts)

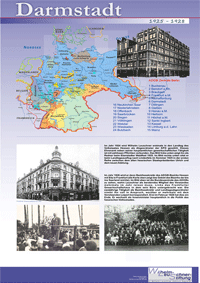

Im Jahr 1924 wird Wilhelm Leuschner erstmals in den Landtag des Volkstaates Hessen als Abgeordneter der SPD gewählt. Dieses Ehrenamt neben seiner hauptamtlichen gewerkschaftlichen Tätigkeit ist mit zahllosen Pflichten verbunden. Das Bild links unten zeigt ihn als Redner beim Eberstadter Waldfest 1925. Im Bild rechts unten sitzt er beim Landtagsausflug nach Lindenfels im Sommer 1925 in der ersten Reihe zwischen dem alten hessischen Staatspräsidenten Ulrich und dem neuen Adelung. Im Jahr 1926 wird er dann Bezirkssekretär des ADGB-Bezirks Hessen mit Sitz in Frankfurt (die Karte oben zeigt das Gebiet des Bezirks der bis ins Saarland reichte). Im Bild oben ist die Bundeszentrale des ADGBs zu sehen, wohin Leuschner als beratendes Mitglied des Vorstandes mehrmals im Jahr reisen muss . Links das Frankfurter Gewerkschaftshaus in dem sein Büro untergebracht war. Die zweijährige Tätigkeit als Bezirkssekretär und Landtagsabgeordneter nimmt ihn voll in Anspruch, worüber er mehrmals mit dem Vorsitzenden Leipart korrespondiert. Erst im Februar 1928 hat dies ein Ende. Er wechselt als Innenminister hauptamtlich in die Politik des hessischen Volksstaates.

Wilhelm Leuschner war im so genannten Ruhrkampf gegen die französische Besatzung im Rheinland bereits als Vertrauensperson der freien Gewerkschaften hervorgetreten und verhandelte mit der französischen Besatzungsmacht, (Bild oben links und rechts). Die Landkarte des hessischen Staatsgebietes zeigt Rheinhessen dessen Zentrum Mainz bildete (Bild oben rechts). Durch seine im Ersten Weltkrieg erworbenen Französischkenntnisse konnte er mit dem französischen Militär immer wieder Verhandlungserfolge erzielen, um die soziale Lage der Bevölkerung zu verbessern. Am 14. Februar 1928 wird er zum hessischen Innenminister ernannt und ist damit Chef der hessischen Polizei. Bild rechts zeigt ihn 1928 mit der Polizeiführung bei einem Manöver am 28. August. Das Bild darunter zeigt ihn nach der Landung eines Luftschiffs auf dem Flugplatz Griesheim am 4. August 1930. In den fünf Jahren seiner Tätigkeit als hessischer Innenminister reformierte Wilhelm Leuschner das hessische Polizeiwesen und setzte eine demokratische Kommunalverfassung im Volksstaat politisch durch. Besonderes politisches Aufsehen erregte er mit einem Artikel in der Frankfurter Zeitung im Januar 1930. Unter dem Titel „Die Brücke zum Einheitsstaat“ forderte er eine Reichsreform, die die zersplitterten deutschen Länder in 12 Reichsländer neu gliedern sollte(Bild links). Als Innenminister des Volksstaates Hessen war er zugleich im Kabinett der „Verfassungsminister“, der sowohl die hessische als auch die Weimarer Reichsverfassung zu schützen hatte. Am 11. August 1929 erschien von Wilhelm Leuschner eine Würdigung der Weimarer Verfassung.

(Bild rechts). Sein Fazit lautete: „Aus der politischen Demokratie muss die soziale Demokratie werden.“ Dieser Grundsatz bestimmte sein gesamtes politisches Handeln in seiner Amtszeit als Innenminister.

Mit dem Erstarken der Nationalsozialisten in der Weltwirtschaftskrise 1929 wird Wilhelm Leuschner als hessischer Innenminister zum erbitterten Gegner der Nazibewegung. Das Bild oben links zeigt ihn bei einer Wahlversammlung mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Darmstadt Ende der 1920er Jahre. Das Bild rechts oben zeigt ihn mit dem hessischen Staatspräsidenten Bernhard Adelung (2.v.r.) beim Eintrag in das Eiserne Buch im Büro der Eisernen Front in der Darmstädter Neckarstraße. Bild links zeigt Leuschner bei einer Massenversammlung des Reichsbanners als Redner am Darmstädter Paradeplatz vermutlich am 16. November 1930. Die beiden Bilder unten zeigen die Pläne der Nationalsozialisten in Hessen im so genannten „Boxheimer Dokument“. Nachdem die Nationalsozialisten im hessischen Landtag bei den Wahlen im November 1931 stärkste Fraktion wurden, aber keine Regierung bilden konnten, waren Wilhelm Leuschner und die hessische Staatsregierung geschäftsführend im Amt. Sein Kampf gegen die Nazis erreichte den Höhepunkt mit der Veröffentlichung des „Boxheimer Dokuments“ und seiner Pressekampagne durch den Pressechef Carlo Mierendorff. Sein Versuch Adolf Hitler wegen Landesverrats vor das Reichsgericht zu bringen scheiterte im Oktober 1932. Der Reichsstaatsanwalt stellte die Ermittlungen ein. Bild rechts zeigt das am 6. März 1933 von den Nazis besetzte Gewerkschaftshaus in der Darmstädter Bismarckstraße 19

Die Bayreuther Zeit (1890 bis 1910) – Kindheit, Jugend und Ausbildung mit Wanderschaft

Sie beinhaltet vier Paneelen, die mit Dokumenten und Bildern aus dem Archiv der Leuschner-Stiftung

den Geburtsort Bayreuth mit dem Geburtshaus und die ehemalige Vorstadt Moritzhöfen dokumentieren.

des Hauses Moritzhöfen 25.

Die Postkarte von 1937 hat Leuschner selbst fotografiert und an seine Spielkameradin Margarete Stahlmann geschickt. Darauf kreuzte er das Zimmer im ersten Stock an, in dem er am 15. Juni 1890 geboren wurde.

Die Postkarte zeigt das Haus Nr. 8 mit der Gaststätte Bierschmidt. Dort holte Wilhelm für den Vater öfters Bier und hörte dabei die dort logierenden Musikanten der Wagner-Festspiele. Sein erstes Kennenlernen der Musik Richard Wagners

Die Postkarte mit der Aufnahme vor 1909 zeigt Wilhelms Familie im Wohnhaus Moritzhöfen 12. Oben links: Die Mutter Marie, die als Weißnäherin arbeitete, Mitte: Bruder Karl, der ab 1912 eine Schreinerlehre bei der Bayreuther Möbelschreinerei Johann Löwlein absolvierte. Oben rechts: Vater Wilhelm Leuschner, durch den Wilhelm mit der Gewerkschaftsbewegung in Bayreuth vertraut gemacht wurde.

Die Aufnahme von 1979 zeigt die Grabstätte der Familie Leuschner auf dem Stadtfriedhof Bayreuth mit den Sterbedaten von Vater, Mutter und Bruder. In den 1980er Jahren sollte das Familiengrab von der Stadt Bayreuth übernommen werden. Dies kam nicht zustande und deshalb wurde es 1986 aufgelassen.

Das sogenannte Hagensche Gut des ersten rechtskundigen Bayreuther Bürgermeisters (1818-1848), lag direkt gegenüber dem Geburtshaus von Wilhelm Leuschner. In dessen Garten war Jean Paul öfters zu Gast. Das Grundstück war von einer Mauer umgeben und dadurch für die Kinder unzugänglich.

Der ab 1890 vom Bayreuther Verschönerungsverein angelegte Röhrenseepark wurde gemeinsam mit dem Kasernenviertel ein idealer Spielplatz für die Kinder aus der Vorstadt Moritzhöfen.

Das sogenannte Hagensche Gut des ersten rechtskundigen Bayreuther Bürgermeisters (1818-1848), lag direkt gegenüber dem Geburtshaus von Wilhelm Leuschner. In dessen Garten war Jean Paul öfters zu Gast. Das Grundstück war von einer Mauer umgeben und dadurch für die Kinder unzugänglich.

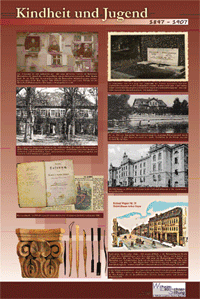

Ab 1902 besuchte Wilhelm die beiden letzten Volksschulklassen in der neu erbauten Luitpoldschule. Das Lesebuch von Wilhelm Leuschner aus der zweiten Klasse des Zentralschulhauses 1898.

Nach seiner Konfirmation Ostern 1904 begann Wilhelm in der Richard-Wagner-Straße 29 bei dem Holzbildhauer und Kirchenmaler Arthur Geyer seine Lehre als Holzbildhauer. Die alte Postkarte um 1900 zeigt die Richard-Wagner-Straße vom Sternplatz aus. Auf der linken Seite war die Lehrwerkstatt. Rechts vorne das Hotel „Sonne“, war ein von der Bayreuther Arbeiterbewegung häufig genutzter Versammlungssaal. Goethe wohnte dort auf seiner Reise nach Venedig im Juni 1790.

Links ist das Gesellenstück Leuschners mit den Holzbildhauerwerkzeugen abgebildet. Im Mai 1907 legt er seine Lehrabschlussprüfung vor der Bayreuther Handwerkskammer für Oberfranken ab. Im darauffolgenden Sommer beginnt seine fast dreijährige Wanderschaft.

Der Eintritt Leuschners in den Zentralverein der Bildhauer Deutschlands nach dem Abschluss seiner Lehre ermöglicht ihm die Reiseunterstützung und die Stellenvermittlung durch den Verband. So kann er durch diesen an den jeweiligen Reisestationen Stellen bei Holzbildhauern vermittelt bekommen.

Im Mai 1907 tritt Leuschner dem Zentralverein der Bildhauer noch in Bayreuth bei. In dem provisorischen Mitgliedsbuch sind die ersten Stationen seiner Wanderschaft ab Juli 1907 eingetragen. Er reist über Hof nach Plauen, Chemnitz, Dresden nach Leipzig.

Das Bild zeigt in der Mitte Wilhelm Leuschner. Er trägt die Kleidung des Wandergesellen bei seiner Verabschiedung in Leipzig durch den Schreiner Friedrich Stahlmann. Im März 1908 reist er nach Düsseldorf. Anschließend nach Darmstadt, wo er ab Mai 1908 bei dem Bildhauer Asmus arbeitet. In dieser Zeit lernt er seine spätere Frau Elisabeth Batz kennen.

Die beiden Postkarten von Frankfurt 1908 und Ingolstadt 1909 zeigen seine Teilnahme an den Arbeitersportturnfesten während seiner beruflichen Wanderzeit. Schon in Bayreuth wurde er aktives Mitglied des Arbeiterturnerbundes.

Die Königliche Kunstgewerbeschule in Nürnberg um 1900. Hier besucht Wilhelm Leuschner im Grundstudium die Bildhauerklasse. Nach dem Tod seiner Mutter im Mai 1909, die er im Frühjahr in Bayreuth beim Sterben begleitete, geht Wilhelm wieder auf Wanderschaft. Diesmal nach Süddeutschland. Er besucht kurze Zeit einen Kurs für die Arbeiterschaft an der Münchner Hochschule und beginnt dann das Studium in Nürnberg.

Das Bild vom Herbst 1909 zeigt Wilhelm Leuschner (oben auf der Leiter mit Studentenmütze) im Kreise der Bildhauerklasse mit Professoren. Die Königliche Kunstgewerbeschule war die Vorläufereinrichtung der späteren Akademie der bildenden Künste in Nürnberg. Der unten stehende Brief zeigt die Leistungen Leuschners zum Abschluss des Grundstudiums. Aus familiären Gründen musste er die Akademie im März 1910 verlassen. Ab September 1910 nimmt er bei der Hofmöbelfabrik Julius Glückert in Darmstadt eine Beschäftigung als Holzbildhauer auf.

Im Skizzenbuch, dass er während seiner Wanderschaft und des Studiums benutzt, sind unter anderem Zeichnungen von 1908 und 1909 aus Düsseldorf und Nürnberg erhalten. Oben abgebildet ist die Seite aus dem Zeichenbuch mit einer Skulptur am Sonnentempel der Eremitage Bayreuth. Dargestellt wird der Raub der Sabinerinnen und symbolisiert mit anderen Plastiken am Rondell des Innenhofs Wissenschaft und Kunst.

Links zum Vergleich die Originalaufnahme der beiden Figuren aus der Eremitage vom Sommer 2010.

Das Bild zeigt eine Modellarbeit Leuschners während seines Bildhauerstudiums in Nürnberg. Wahrscheinlich ist darauf ein Brunnenkopf am Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth abgebildet.

Ausstellung zum Leben und Wirken Wilhelm Leuschners (1890 – 1944) - Einleitung

Die nachfolgend dokumentierte Ausstellung wurde erstmals 2014 für das Wilhelm-Leuschner-Zentrum von Wolfgang Hasibether (Text – Archivabbildungen) und Christian Bölke (Graphik, Layout) konzipiert. Sie wird für die Bildungsarbeit in der Leuschner-Gedenkstätte Bayreuth eingesetzt und ist als Dauerausstellung im Leuschner-Zentrum zu besichtigen. Sie wurde auch immer wieder für Schulen verliehen und war anlässlich des 80. Todestages von Wilhelm Leuschner im September/Oktober 2024 im Liebighaus (VHS) Darmstadt aufbereitet worden und fand bundesweit Beachtung. Im Jahr 2025 wird sie vom DGB Südhessen in Darmstadt wieder öffentlich gezeigt. Geplant ist auch eine Ausstellung des DGB Nordhessens in Kassel und Marburg ab 15. September 2025.

Wir wollen auf unserer Website diese Ausstellung zugänglich machen, damit sie in der Bildungsarbeit für junge Menschen eingesetzt werden kann. Dies ist ein niederschwelliges Angebot, dessen Nutzung von uns bewusst auf unserer Website angeboten wird. Da wir auf finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit angewiesen sind, bitte wir die Nutzung per Email an uns mitzuteilen und eine ‚Schutzgebühr‘ auf unser Konto (IBAN DE47 7735 0110 0020 4761 23) zu überweisen.

Die Ausstellung hat drei Abschnitte der Biographie Leuschners:

- Die Bayreuther Zeit (1890 bis 1910) – Kindheit, Jugend und Ausbildung mit Wanderschaft

- Die Darmstädter Zeit (1911 bis 1933) – politisches Engagement, I. Weltkrieg, Wirken in der Arbeiterbewegung und der Politik der Weimarer Republik

- Die Berliner Zeit (1933 bis 1944) – Verfolgung und Widerstand durch und gegen den NS-Staat

Zugleich ist mit der Ausstellung ein kurzes Begleitheft zur Biographie verbunden, die als Material zur didaktischen Aufbereitung der Ausstellung benutzt werden kann (link Lebenslauf-kurz.pdf).

"Anmerkungen zur Biographie Wilhelm Leuschners*

von Wolfgang Hasibether

Seit dem 15. Juni 1990 sind wir vom DGB Bayreuth und später dann die Wilhelm-Leuschner-Stiftung mit den politischen Repräsentanten der Stadt Bayreuth daran, das Leben Wilhelm Leuschners in Bayreuth und in der gesamten Republik wach zu halten. Das also seit einem viertel Jahrhundert. Damals hatten wir anlässlich des 100. Geburtstags eine Veranstaltung im Rathaus gemeinsam mit der Stadt Bayreuth durchgeführt, bei der wir über das Leben und Wirken Leuschners die Öffentlichkeit nach langen Jahren wieder an diesen großen Sohn der Stadt erinnert haben. Wilhelm Leuschner, der am 15.06. 1890 in Moritzhöfen geboren wurde, wie auch sein Geburtseintrag als Dokument in der Gedenkstätte ausweist, war ein Sonntagskind. Die Mythologie sagt von Sonntagskindern, dass sie besonders begabt seien und dämonische Wesen erkennen können und sie bekämpfen können. Wenn wir heute das Leben Leuschners betrachten, scheint an dieser jahrhundertealten Volksweisheit etwas zu stimmen. Er wurde in bescheidene Verhältnisse hineingeboren und hat dennoch von seinen Eltern sowohl eine künstlerische Begabung, wie auch eine Erziehung zum sozialen Miteinander erhalten. Durch seinen Vater Wilhelm wurde er in die Welt der organisierten Arbeiterschaft eingeführt. Wie unsere biographischen Forschungen ergeben haben, war sein Vater in der Ofenfabrik Leonhard Seiler an Arbeitsniederlegungen in den 1870er Jahren und später beteiligt. Dies dürfte auch seinen Sohn für sein späteres gewerkschaftliches Engagement beeinflusst haben. Das Geburtsjahr Leuschners 1890 war in der deutschen Geschichte ein besonderes Jahr. Der 1. Mai 1890 wurde zum ersten Mal in der Arbeiterschaft zum Demonstrationstag für die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf 8 Stunden begangen. Kurz nach seiner Geburt fielen die Sozialistengesetze, die Rentenversicherung fand ihren organisatorischen Beginn durch die Gründung der Landesversicherungsanstalten und der Dachverband der sozialistischen Arbeitergewerkschaften, die Generalkommission, wurde gegründet. Auch dieser historische Zusammenhang dürfte für das Leben Leuschners von Bedeutung gewesen sein. Die Tatsache, dass Wilhelm Leuschner im Juli 1926 seinen Vater beim Sterben begleitet hat, Zeichnungen in unserem Archiv wie auch in der Gedenkstätte bezeugen dies, verdeutlicht uns die enge Bindung des Sohnes zum Vater. Aus der Biographieforschung ergibt sich eindeutig, welch starke Prägung, gerade in sozialer und politischer Hinsicht, die Bayreuther Erfahrungen für Wilhelm Leuschner bedeutet haben. Die mangelnde schulische Bildung die ihm als Arbeiterkind zuteilwurde, hat ihn zeitlebens angetrieben, für die Verbesserung der Bildung der unteren Volksschichten politisch einzutreten. Seine Lehr- und Wanderjahre, die ihn durch ganz Deutschland führten und am Ende dieser Ausbildungszeit mit der Aufnahme eines Studiums an der Kunstgewerbeschule Nürnberg ihr Ende fanden, zeigen uns, dass er ständig bestrebt war, sein Wissen durch praktische Erfahrung und Selbststudium zu erweitern. Zugleich war er von Anfang an von dem Ideal der Solidarität mit seinen Berufskollegen in seinem sozialen politischen Engagement beseelt. Er übernahm früh Verantwortung in der Selbstorganisation der Arbeiterschaft und wurde bereits mit 19 Jahren Bezirksleiter des Zentralverbandes der Bildhauer Deutschlands in Darmstadt. Dies war noch während seiner Zeit der Wanderschaft. Bayreuth hat er endgültig verlassen im Alter von 20 Jahren, gründete seine Familie in Darmstadt und hatte erste berufliche Erfolge. 1907 wurde er Gewerkschaftsmitglied in Bayreuth und 1913 Mitglied der sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Darmstadt. 2 Für ihn war, wie für seine ganze Generation, der Beginn des 1. Weltkriegs eine Lebenszäsur. Anfänglich noch von patriotischen Gefühlen geleitet, lernte er sehr rasch, nachdem er Ende 1916 an die Front eingezogen wurde, die Schrecken des Krieges kennen und wandelte sich in seinen politischen Ansichten zu einem Kriegsgegner. Folgerichtig unterstützte er die revolutionären Bestrebungen der Arbeiterbewegung und ihrer sozialen und politischen Organisationen in der Forderung nach gesellschaftlicher Erneuerung. Nach der politischen Durchsetzung demokratischer gesellschaftlicher Verhältnisse durch die Revolution von 1918, die im ganzen Deutschen Reich die Eliten von der politischen Macht verdrängten, gelingt ihm auch er einen rascher politischer Aufstieg. Dieser war von folgenden Stationen gekennzeichnet: 1918 Soldatenrat an der Front und nach der Rückkehr in Darmstadt, 1919 Vorsitzender des Gewerkschaftskartells für die Provinz und die Stadt Darmstadt zugleich Landesvorsitzender der Arbeiterjugend Hessens und Einzug in den Stadtmagistrat Darmstadts für die SPD. 1922 wird er zusätzlich zu seinem hauptberuflichen Gewerkschaftsmandat SPD-Vorsitzender in Darmstadt und wird in den Provinziallandtag Starkenburg und Südhessen gewählt. Als Vertrauensmann des ADGB gewinnt er in diesem Jahr überregionales Ansehen. Er lernt die Spitzen von Partei und Gewerkschaft in Berlin persönlich kennen. Dies beeinflusst auch seinen weiteren Werdegang. 1924 erfolgt seine Wahl als Abgeordneter in Hessischen Landtag. Dort wird er für die SPD Schriftführer so etwas wie ein Landtagsvizepräsident. 1926 wird er Bezirkssekretär des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, dessen territoriales Einzugsgebiet über die hessischen Landesgrenzen hinaus bis ins Saarland reichte. Im Februar 1928 erreicht er den Gipfel seiner Karriere mit der Aufnahme als Hessischer Innenminister in das Kabinett Bernhard Adelung. Seine Politik war stets von seiner Herkunft geprägt. Die Ideale des freiheitlichen Sozialismus, die ihn schon in Bayreuth durch sein Elternhaus prägten, finden ihre konsequente Fortsetzung in seiner Politik im Lande Hessen. Vielfältige Zeugnisse aus der Zeit der Weimarer Republik verbürgen, dass Wilhelm Leuschner zu verschiedensten sozialen Schichten sowie geistigen und wirtschaftlichen Eliten kommunikative Brücken schlagen konnte. Nicht von ungefähr ist er zum Beispiel in den Zeiten des Ruhrkampfes Anfang der 1920er Jahre der Vertrauensmann des Vorstandes des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes in Berlin und wird immer wieder bei schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhandlungen in den unruhigen Jahren der damaligen Republik von seinen Organisationen eingesetzt. Deshalb kannte er auch alle wichtigen Weimarer Politiker, sowohl der Arbeiterbewegung wie auch der bürgerlichen Parteien. Friedrich Ebert zählte zu seinen Freunden. Diese in 1920er Jahren geknüpften Kontakte kamen ihm später im Widerstand zugute. In seiner Zeit als Hessischer Innenminister war Leuschner unermüdlich für die Verwirklichung des republikanischen Staatsgedankens und der sozialen Grundlagen der Demokratie tätig. Die Erkenntnis, dass Demokratie ohne soziale Gerechtigkeit nicht existieren könne, ist der Kompass seiner Politik. Dies formuliert er in einer Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Weimarer Reichsverfassung im August 1929: „Aus der politischen Demokratie muss die soziale Demokratie werden!“. Die fünf Jahre, 3 die Wilhelm Leuschner als hauptamtlicher Politiker sowohl in der Landes- und der Reichspolitik der Weimarer Zeit wirkte, waren anfänglich geprägt durch umfassende Reformen der Städte- und Gemeindeordnung Hessens. Der Versuch einer Neuordnung der Reichsländer auf der Grundlage der Reichsverfassung sollte aus Hessen Rheinfranken machen unter Einbeziehung der preußischen Provinz Hessen-Nassau mit Frankfurt als Zentrum. Aus Franken sollte ein eigenes Reichsland werden. Die zersplitterte politische Landschaft des damaligen Reichsgebiets sollte in zwölf Reichsländer mit klarer Abgrenzung zur Zentralgewalt in Berlin umgestaltet werden. Er förderte in Hessen Kunst und Kultur, unterstützte das Avantgardistische Staatstheater in Darmstadt und pflegte zahlreiche Verbindungen zu Künstlerischen Kreisen aus allen Kunstrichtungen. Carl Zuckmayer und viele andere Literaten gehörten zu seinem Freundeskreis. Er ist Mitbegründer des 1923 gestifteten Georg-Büchner-Preises. Als typischer Vertreter seiner Zeit der politischen Avantgarde war er fasziniert vom technischen Fortschritt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er als Innenminister sich auch um die wirtschaftliche und geographische Infrastruktur seines Zuständigkeitsbereiches kümmerte. Er lies sowohl die ersten Pläne zum Autobahnbau von Hamburg nach Basel projektieren, wie auch die mögliche Einrichtung eines Flughafens in Griesheim bei Darmstadt. Wäre dies gelungen, gäbe es heute den Flughafen Frankfurt nicht. Adolf Hitler hätte seinen Arbeitsdienst beim Autobahnbau, der der erste Schritt hin zur Militarisierung bis zum Krieg war, nicht einsetzen können. Neben diesen progressiven politischen Entwicklungen, zu denen auch seine Demokratisierung des Polizeiwesens in Hessen gehörte, waren seine Amtsjahre geprägt von einem entschiedenen Abwehrkampf gegen den Nationalsozialismus. Sein größter Verdienst in diesem Abwehrkampf bleibt die Veranlassung der Veröffentlichung der „Boxheimer Dokumente“ im November 1931. Ein Dokument, das wir hier im Archiv aufbewahren, welches die Terrorherrschaft des nationalsozialistischen Umsturzes der Demokratie protokolliert und von den Nazis ab Januar zur Ausschaltung der Arbeiterbewegung in die politische Praxis des staatlichen Terrors umgesetzt wurde. Die letzten beiden Amtsjahre Leuschners waren diktiert von diesem permanenten Abwehrkampf gegen die Nazis. Zugleich wurde er im Januar 1933 auf Veranlassung von Theodor Leipart, dem Vorsitzenden des ADGB, in den Bundesvorstand des Dachverbands gewählt und war dessen Vertreter im internationalen Arbeitsamt in Genf. Im März 1933 wurde er von den Nazis aus dem Amt gedrängt und versuchte, in diesen Zeiten des nationalsozialistischen Terrors gegen die Arbeiterbewegung, in Berlin durch den Aufbau einer Einheitsgewerkschaft mit den bisher weltanschaulich getrennten christlichen, liberalen und nationalistischen Gewerkschaften die Existenz der bestehenden Gewerkschaftsorganisation zu retten. Dies trug ihm in der Geschichtsschreibung vieler Chronisten der Arbeiterbewegung den Ruf ein, den Anpassungskurs des ADGB gegenüber dem Nationalsozialismus gefördert zu haben. Bekanntlich wurden am 2. Mai 1933 die Gewerkschaften zerschlagen und jeder Versuch, eine Gewerkschaftsorganisation am Leben zu erhalten, war damit endgültig zu Ende. Die im Archiv der Leuschner-Stiftung aufbewahrten verbliebenen Nachlassteile Leuschners zeigen eine etwas deutlichere Sicht auf seine damaligen Versuche, eine Einheitsgewerkschaft zu bilden. Dies zeigt gerade seine von den Nazis erzwungene Teilnahme an den Genfer Verhandlungen des Internationen Arbeitsamtes im Juni 1933, wo er mit dem Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, vor der internationalen Weltöffentlichkeit der Arbeiter- und Arbeitgeberorganisationen die Naziorganisation der nationalen Arbeit legitimieren sollte. Er hat nicht mit beredtem Schweigen, wie es in so vielen Veröffentlichungen seit Jahrzehnten heißt, in Genf reagiert, sondern hat wie auch in unserem Archiv dokumentiert wird, die internationale Öffentlichkeit über die Naziverbrechen in 4 diesem Halbjahr 1933 offensiv informiert. Seine mutige Haltung zeigte er auch, dass er trotz Drohungen von Ley in Genf am 16. Juli 1933 nach Deutschland zurückkehrt und verhaftet wird, nachdem er am Freiburger Bahnhof die irrtümliche Verhaftung der Polizei und SA- Schergen eines falschen Mannes aufklärt und sich stellt. Das folgende Jahr in Konzentrationslagern der Nazis ist durch zahlreiche Dokumente u.a. in dem Buch von Wolfgang Langhoff „Die Moorsoldaten“ bezeugt. In dieser Zeit ist er für die Mitgefangenen ein mutiges Vorbild, an dem sich viele Verzweifelnde aufrichten können. Seine untadlige moralische Haltung zeigt er auch nach seiner Haftentlassung, die nicht zuletzt durch die Internationale Gewerkschaftsbewegung durch Druck auf das noch nicht gefestigte Hitlerregime erreicht wird. Am Tag nach seiner Haftentlassung am 10. Juni 1934 trifft er sich mit Jakob Kaiser, dem christlichen Gewerkschafter, und berät mit ihm über das Vorgehen des Widerstandes zum Sturz des Hitlerregimes. In den 10 Jahren bis zu seiner Ermordung durch die Nazis durchlebt er drei Phasen des Widerstands, des Aufbaus und der Zerschlagung von Widerstandsgruppen, die viele andere hätten verzweifeln lassen. Wilhelm Leuschner ist in der Geschichte des Widerstands der Arbeiterschaft gegen den Nationalsozialismus in Deutschland die zentrale Persönlichkeit, deren ungebrochene geistige Haltung an den Zielen der sozialistischen Bewegung für Menschenrecht und Menschenwürde festzuhalten und dem Nazi-Terror zu widerstehen. In der Phase von 1934 bis 1936 baut er mit Jakob Kaiser, dem christlichen Gewerkschafter, ein Netz von Widerstandsgruppen auf, die auch Kontakte zu Exilgruppen im Ausland unterhalten und versucht durch eine illegale Reichsleitung die Gewerkschaften als Einheitsorganisation am Leben zu erhalten. Hierzu bedient er sich der Kontakte von Überlebenden früheren Gewerkschaftsfunktionären. Die Gestapo, die ihm nichts nachweisen kann, ihn aber stetig überwacht, zerschlägt bis 1937 viele Widerstandsgruppen, wie z. B. in Bayreuth verkörpert durch Friedrich Puchta und andere Widerstandskämpfer der Arbeiterbewegung. Wilhelm Leuschner muss im Jahr 1937 von vorne anfangen. Jetzt entstehen die Kontakte zu den bürgerlichen, adeligen, christlichen und militärischen Widerstandskreisen. Viele von deren Vertretern kennt er noch aus seiner Zeit als Innenpolitiker während der Weimarer Republik. Die Volksfrontpolitik in verschiedenen europäischen Ländern setzt auch in der Reichshauptstadt ihre politischen Zeichen. Die Gruppe Hermann Brill, zu der Leuschner ebenfalls Kontakt hält, entwickelt ein Regierungsprogramm des Volksfrontwiderstands in Deutschland. Dies kennzeichnet die 2. Phase der Widerstandstätigkeit Leuschners, die ihr Ende mit Beginn des 2. Weltkrieges am 1. September 1939 findet. Wieder wird das Netzwerk, das er über das ganze Reichsgebiet knüpft und für dessen Entstehen in Berlin seine Firma die Schaltzentrale war, ihr Ende. Und wieder verzweifelt er nicht, sondern beginnt von vorne. In diesem Netzwerk sind alle wichtigen Widerstandsgruppen aus allen weltanschaulichen Lagern eingebunden. Insbesondere die Militärs, mit deren Kopf des Widerstands, Generaloberst Ludwig Beck, er seit 1938 enge Verbindung hält, sind seine wichtigsten Verbündeten. Verschiedene Attentatspläne, die in Militärkreisen zum Sturz Hitlers geschmiedet werden, kennt Leuschner und soll für die zivile Unterstützung insbesondere aus der Arbeiterbewegung sorgen. So wird er mit seinem Netzwerk der Vertrauenspersonen des gewerkschaftlichen Widerstands enger Teil der Putschpläne militärischer und wirtschaftlicher Eliten im 3. Reich. 5 Studiert man die programmatischen Grundlagen des Widerstands, wird deutlich, dass Wilhelm Leuschner die eigenständige Rolle und die Emanzipation der arbeitenden Menschen als Grundlage für die zukünftige Demokratische Gesellschaft nach Hitler ansieht. Auch hierzu sind einige schriftliche Zeugnisse Leuschners in unserem Archiv. Im Gegensatz zu der landläufigen Anschauung, dass Gewerkschafter zwar gut organisieren aber wenig strategisch denken können, beweist Leuschner das Gegenteil. Sein Teil an den Reformplänen des Kreisauer Kreises und den wirtschaftlichen Vorstellung der konservativen Widerstandskreise um Carl Goerdeler zeigt deutlich, dass er auf eine wesentliche Beteiligung der arbeitenden Bevölkerung an der politischen Willensbildung drängt. Die von Leuschner bereits vor 1933 verfochtene Idee einer vereinigten, von politischen Parteien weitgehend unabhängigen Gewerkschaftsbewegung, verfolgt er auch in dieser programmatischen Auseinandersetzung innerhalb der verschiedenen Widerstandskreise. Neben der vereinigten Gewerkschaftsbewegung sah Leuschner in der Sozialdemokratie die zweite tragende Säule der Arbeiterbewegung in dem neuen deutschen Staat, die jedoch nur durch eine grundlegende Reform dieser Aufgabe gerecht werden können. Der Zusammenhalt aller demokratischen Kräfte symbolisiert sich in seinem letzten Ausspruch, kurz vor seiner Ermordung: „ Morgen werde ich gehängt, schafft die Einheit!“

© Wolfgang Hasibether, Wilhelm-Leuschner-Stiftung Bayreuth